Kurt Drawert

Schriftsteller

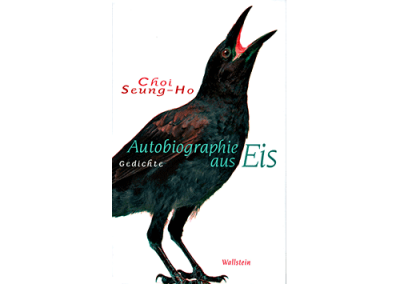

„Die andauernde »Eiszeit« in diesem Werk ist also weitaus mehr als postexpressionistische Technik- und Zivilisationskritik, sondern die Folge einer Abkehr – nein, nicht von Gott, sondern von der Natur und den Wurzeln unserer menschlichen Existenz. Erst in diesem Zusammenschluss von Stadterfahrung, Natursehnsucht und Selbstreflexion ordnet sich das lyrische Potential dieses hochinteressanten Autors, den zu entdecken ich Sie sehr herzlich einladen möchte.“

Aus dem Nachwort von Kurt Drawert

Die Dimensionen der Poesie

Nachwort von Kurt Drawert

I

Über die Möglichkeiten (oder eben auch Unmöglichkeiten) des Übersetzens von Lyrik nachzudenken wird umso zwingender, je komplexer die Gedichte sind, die übersetzt werden sollen. Denn natürlich ist klar, dass es keine exakte Kopie des sprachlichen Originals geben kann, zumal nicht in einem literarischen Text, der gerade in und durch seine semantischen Leerstellen verstanden wird – also von dem her, was die Sprache in der Sprache erzeugt, ohne es benannt zu haben. Der »poetische Mehrwert« – oder wie immer man das anwesend Abwesende in einem Textkörper nennt – ist also nichts anderes als das generative Produkt eines sprachlichen Vorgangs, der sich im Sprechakt selbst erst erschafft. Nur so können wir, oder besser sie, die Dichter, neue Räume des Denkens eröffnen und jenen Ressentiments des Sehens und Wissens entkommen, die der Sprache schon vorgeordnet sind. Der Übersetzer ist also zwingend daran gehalten, jenen grandiosen Überschuss an Bedeutung mit zu übertragen und die Subtexte im Text so zu implementieren, dass die Zusammenhänge des Denkens im Gedicht dafür nicht geopfert werden. Opfern muss er die Wortwörtlichkeit, und das umso mehr, je weiter die Assoziationsströme, wie sie aus den Sprachen hervorgehen, divergieren. Das elegante Wort der »Nachdichtung« gleicht nun diese Verlegenheit etwas aus, denn es sichert ein Äquivalent zu, das sich in der Freiheit bewegt, die Zeichen zu verschieben, wegzulassen oder neu zu betonen und in andere Kohärenzfelder einzubinden; es verweist darauf, dass die Übersetzung ein poetisch souveräner, eigenständiger Akt ist. Das gilt nun erst recht, wenn nicht nur die verschiedenen Sprachen in Beziehungen zueinander gebracht werden, sondern auch Kulturen, die so grundlegend unterschiedlich sind wie die ostasiatische des Dichters Choi Seung-Ho, die Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus vereint, und die westeuropäische mit ihren Prägungen durch Antike und Renaissance, Aufklärung und Moderne. Diese kulturelle Differenz, die sich genau in dem ausdrückt, was die Sprache affektiv unterläuft, erzwang nun meinerseits eine zum Teil freie Bearbeitung des poetischen Materials – dies aber immer mit dem literarischen Ehrgeiz, das Original konstitutionell, das heißt von seinem tieferen Anliegen her, zu erhalten. Nun entscheiden aber nicht nur die gleichen Bildfolgen und Sinnschlüsse darüber, wie nah man sich an der Ursprungsaussage bewegt, sondern vor allem auch die Stimmungen, die im Text erzeugt und in der Übersetzung vermittelt werden sollen. Im Gedicht ist der Rhythmus maßgebend für eine Stimmung, aber Zeichen- und Bildsprache ergeben ja auch hier keine Koinzidenz. Ich gestehe, zeitweise etwas ratlos gewesen zu sein, wie ich den intentionalen Kern der Gedichte finden und ihn für unsere Leser darstellen könnte. Nun heißt es ja sehr klug bei Goethe: »Wer die Dichtung will verstehen,/ muss ins Land der Dichtung gehen«. Also flog ich, auf Einladung des Literature Translation Institut of Korea, nach Seoul und ließ mir vom Autor seine Texte vorlesen und Bilder erklären, die mir in den Interlinearfassungen unscharf und zum Teil inkommensurabel erschienen sind. Nicht allein Inhalte, sondern etwas für meine Arbeit viel Wichtigeres hatte ich verstanden: die skeptischen Verzögerungen und weiten Bögen des poetischen Blicks, wie sie sich in Atmung und Tonfall zum Ausdruck bringen und Verse werden, zum Erzählgedicht drängende Langverse oft, die bis an die Grenzen zur Prosa gehen und sie gelegentlich überschreiten. Um es kurz zu erwähnen: wir haben uns in unserer Herausgabe abweichend vom Original immer dort für Blocksatz entschieden, wo die Diktion des lyrischen Sprechens ohne sinngebende Zäsuren verläuft und somit dem Genre des Prosagedichtes eher entspricht als einer Gliederung in Strophe und Vers. Anders als über die Form sind Inhalte nicht zu vermitteln, und auch das gehört zu einer guten Übersetzung: dass sie die Form angemessen verändert, wenn es den Aussagen dient.

II

Auf der narrativen Ebene der Gedichte stoßen wir auf drei wiederkehrende und oft zueinander in Beziehung gebrachte Motive: die neurotische Zivilisation der Großstadt am Beispiel Seoul, die Natur und ihre Versprachlichung im Kontext religiöser Traditionen, sowie das allmähliche Verlöschen des Subjekts in der Geschichte, für das sich der Autor selbst reflektiert und damit zu einem Repräsentanten erklärt. In eben dieser Folge haben wir nun auch die Kapitel geordnet. Der erste Block »Stadtgedichte« mag uns vielleicht am stärksten berühren. Wenn es in »Roter Körper« heißt: » (…) das geschminkte Lepragesicht erhoben,/ hängt, im roten Licht der Lampe/ in einer großen Metzgerei/ der Klumpen Fleisch/ von einer alten Hure an einem spitzen Haken./ Blut rinnt aus dem geschächteten Körper,/ von Äxten gevierteilt, in dieser und in jeder Nacht«, dann denken wir sicher an Gottfried Benns frühen Gedichte, an »Kleine Aster« oder »Schöne Jugend«: – »Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte,/ sah so angeknabbert aus./ Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig./ Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell/ fand man ein Nest von jungen Ratten.« Anderes erinnert an »Die Dämonen der Städte« von Georg Heym oder an Jacob van Hoddis’ Jahrhundertgedicht »Weltende«, in dem die individuelle Schizophrenie zu einer Diagnose der Zeit wird. Überhaupt glaubt man für den ersten Moment der Lektüre, Kurt Pinthus’ »Menschheitsdämmerung« von 1920 in den Händen zu halten, so expressiv in der Geste und so schwarz im Gefühl kommen einem diese Gedichte entgegen. Aber dieses »O-Menschheits«-Pathos wird mit Chiffren der Moderne konterkariert, und es erschließt sich sehr schnell ein andere Dimension, die diesem gewissermaßen importierten Expressionismus mit seinem notorischen Weltekel zur Voraussetzung hatte: Die tiefe Sehnsucht nach ländlicher Geborgenheit und einem religiösen Naturverhältnis, das einmal intakt gewesen war und in der Pflege der Tradition zumindest teilweise fortlebt. Tiere sind die ersten und die letzten Opfer dieser kulturellen Ambivalenz. Wir sehen sie zerschnitten auf den Theken der Basare oder leerblutend an den Haken der Metzger, und aus der Suppe im Teller starrt ein Auge uns an und verklagt uns der Barbarei. Aus Büffelhaut werden Lederhandtaschen und Spinnen verschwinden im Abfluss einer Kloake. Fische zappeln sich in Netzen zu Tode und Schweineköpfe werden ausgekocht und zum Abfall geworfen. Dann wieder heißt es in aller trübseligen Empfindsamkeit: »Über den Teich im Spätherbst, der den Tau allmählich weiß färbt, denn längst ist der September vergangen, fliegt eine Libelle (…).« Oder in »Der Schmetterling«: »(…) Sein Leben ist ein heiterer Tanz und der Tod nur das Ende des Tanzes. Wenn er dann alt ist und die letzte Stunde ist nah, dann gibt es auch nichts mehr zu wünschen. Und dann hat sich auch seine Freiheit, im Sterben, vollendet.« Hier ist die Natur ganz bei sich selbst, und der Autor liebt sie, diese Tiere um ihn herum, seinen Hund »Allesrecht«, die Katze, das Pferd. Der Nihilist und Provokateur grüßt den Romantiker und findet die zartesten, schönsten, zerbrechlichsten Gedichte dort, wo diese Gegensätze in aller Schärfe aufeinanderstoßen. Am deutlichsten wird es in den wunderbaren Zeilen eines Gedichtes mit dem kontrafaktischen Titel »Toilettenbecken«: – » (…) und wo die Welt so klar und rein/ in ihrem Ursprung liegt, bin ich/ die Trübheit in Person.« Ganz nebenbei korrespondiert es mit Hölderlins berühmten Auftakt in »Der Rhein«, wo es heißt: – »Ein Rätsel ist Reinentsprungenes«; nur eben dass er diese Aussage quasi auf den Kopf stellt und die Romantik dadurch desavouiert. Denn nicht mehr das »Reine« ist das Rätsel, sondern ein Rätsel ist die Person, die das »Reine« unerträglich findet und in »Trübheit« versinkt. Überhaupt ist die Besonderheit und Qualität dieser Lyrik nur schwer vom einzelnen Gedicht her zu erkennen und umso mehr auf ihren Entstehungs- und Bedeutungszusammenhang angewiesen, durch den sie sich noch einmal auflädt und in der Serie verstärkt. Die Komposition dieses Bandes war von daher für uns von größter Bedeutung für das Verständnis – über eine Suada der zivilisatorischen Abscheulichkeiten und einer idealisierten Natur- und Religionserwartung auf das existentialistisch »gezeichnete Ich« vorzudringen, das sich uns im dritten, autobiografischen Block sehr radikal und unverstellt präsentiert.

III

Keine Metapher ist so dominant wie die aller Dinge in Verbindung mit Schnee. Die Körper in den Gedichten, die dem autobiografischen Ich entsprechen, sind immer erfrorene, erstarrte, vereiste Körper. Es ist aber weniger eine natürliche Kälte, die sie erfasst hat, als vielmehr eine symbolische, philosophische, oder, wenn man so will, teleologische. Es ist das Heideggersche »Sein zum Tode«, das sich hier offenbart und mit dem kalten Blick des Wissens um die Vergänglichkeit auf das Treiben dieser Erde zurückschaut. – »Es ist schon lange her, dass der Name Mensch/ an mir gemessen unsinnig wurde.« So beginnt das vielleicht persönlichste Gedicht: »Ein mürrischer Mensch, oder das Toilettendasein an und für sich« und es fährt fort: »Jetzt bin ich nichts mehr, bin zerfallen,/ und dann wieder zusammengesetzt, dann wieder zerfallen/ zu nichts.« Einen solchen Satz könnte Rilke seinen Malte Laurids Brigge auch gesagt haben lassen oder Hofmannsthal seinen Lord Chandos. Diese Dramatik einer zunehmenden Beschädigung des Subjekts bis zur Auslöschung desselben bekommt ihren eigenen Ton erst mit dem nun folgenden Satz: »Warum hast du mich so/ zu einem Stück Scheiße gemacht,/ ich, der dir gar nichts getan hat, mein Gott?« Die Anrufung einer außerhalb der menschlichen Welt liegenden Instanz wäre im Kontext der europäischen Moderne, die nicht zuletzt mit und durch Nietzsche zur glückseligen Gottlosigkeit kam, vollkommen unmöglich gewesen. Und nichts anderes begründet die Aktualität und Originalität Choi Seung-Hos als diese Interferenz, wie sie sich aus den traditionellen klassischen Werten seiner Herkunft und den Insignien der modernen westlichen Welt herstellt. – »Ja, ich bin wertlos und schmutzig,/ möchte mich festhalten, aber zerfalle fortan,/ zerteile mich in weitere Scheißeteile,/ die mit Gewalt und für immer weggespült werden./ Ich sehe mich so, mein Dasein, mein Nichtsein«, so endet das Gedicht. Und das ist gewiss nicht die große ontologische Verstoßung, wie wir sie in der Philosophie seit Kierkegaard und in der Literatur seit Hebbel kennen, sondern die verlorene Beziehung zu einem organischen Ganzen, für das es in unserer Kultur keine Entsprechungen gibt und mit dem Begriff des Göttlichen ebenso schlecht übersetzt ist wie mit dem der Transzendenz. Die andauernde »Eiszeit« in diesem Werk ist also weitaus mehr als postexpressionistische Technik- und Zivilisationskritik, sondern die Folge einer Abkehr – nein, nicht von Gott, sondern von der Natur und den Wurzeln unserer menschlichen Existenz. Erst in diesem Zusammenschluss von Stadterfahrung, Natursehnsucht und Selbstreflexion ordnet sich das lyrische Potential dieses hochinteressanten Autors, den zu entdecken ich Sie sehr herzlich einladen möchte.

Darmstadt, im Mai 2011

Choi Seung-Ho, »Autobiographie aus Eis«. Gedichte.

Interlinearfassung aus dem Koreanischen: Kyunghee Park; Nachdichtung und mit einem Nachwort versehen: Kurt Drawert.

Wallstein Verlag, Göttingen 2011

144 Seiten, EUR 19,90

ISBN 978-3-8353-0976-0