Kurt Drawert

Schriftsteller

Unsere Welt verändert sich in einer Geschwindigkeit und Radikalität, für die es noch keine Sprache und Vorstellung gibt. Es ist ein Paradimenwechsel, der sich vollzieht und der wirkt, nicht aber gedacht werden kann, weil er die Bibliotheken des Wissens verlässt, ohne neue zu gründen.

„Tatsächlich ergänzen sich die unterschiedlichen Formen zu einem Buch, das wie ein Roman gelesen werden kann, nur dass dessen Akteur das literarische Interesse des Autors ist.“

„´Literatur entsteht aus einem Mangel heraus`, heißt es in Drawerts programmatischem Aufsatz ´Was ist Literatur?`von 2018: ´aus der Erfahrung, die das Subjekt mit dem Mangel macht.` Beim Lesen von ´Die große Abwesenheit`wird Mangel abgeholfen. die Fülle an Themen und Erkennnissen ist überreich.“

Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung 06.12.2023 – PDF Download

„Theoretisierend bewegt sich Kurt Drawert in gleitendem Übergang zwischen Philosophie und Literatur. Poststrukturalistische Sprachphilosophie, vor allem die des Psychoanalytikers Jacques Lacan, ist ihm zum Werkzeug seiner Erkundungen geworden. Mit diesem Vokabular sind seine Texte gespickt, was uns einiges abfordert. Für den Denkaufwand werden wir mit Erkenntnissen darüber belohnt, wie Sprache und Sprechen Macht zementiert.“

Tomas Gärtner, Dresdner Neueste Nachrichten, 25.10.2023

FAZ Feuilleton

„Die große Abwesenheit“, 14.12.2020

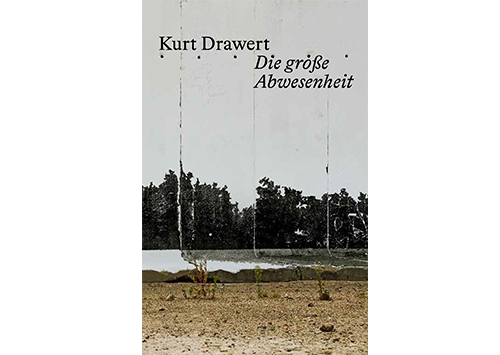

»Die große Abwesenheit«

Essays. Reden. Figuren der Literatur

248 Seiten, gebunden

ISBN 978 3 95905 608 3